シェープファイル属性表示ツール ― 2010年07月20日 15時17分24秒

以前からサイトにはアップしてたのですが、最近は問い合わせが多いので再度紹介します。

MSLINK番号を要素に付加させておいてその情報をダイアログウィンドウに表示させるためのものです。

情報はデータベース(Access2000 MDB)に保存されているものを表示します。

面倒なODBC設定は必要なし。

シェープファイル(shape file)のdbfもmdbに取り込むかリンクを貼る事で表示できます。

これから先、増えるであろうシェープファイル関連の業務で強力な威力を発揮すると思います。

MicroStation用です。

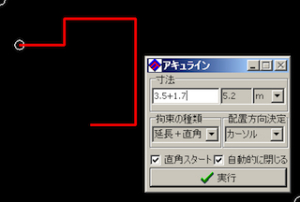

キーボード操作重視型の家屋形状入力ツール ― 2010年06月01日 09時04分29秒

家屋データの寸法入力をする場合、寸法数値をキーボードで入力して方向を決定するときにマウスで指定・・・。

確かに悪くはないのですが、数が膨大になると、キーボード、マウス、キーボード、マウス・・・と切り替えが多くなってきます。

そこでキーボードだけで寸法付き要素を入力するためのツールを開発しました。

(というよりも技術者の要望で作らされた)

家屋形状の場合、ほとんどのものが直角入力なので格段にスピードアップが可能です。

MicroStationのアキュドローよりも強力かつ迅速です。

四則演算数値入力OK

直角スタートOK

自動的にポリゴン化OK

MicroStationではカーソルはキー入力コマンドの履歴呼び出しなどで既に使用されていたので大変苦労しました。

MicroStation V8 on 64bitで2800万点の等高線を読んでみた ― 2010年05月23日 22時47分25秒

マイクロステーションV8を使って某都市の等高線データをまるごと1デザインファイルにしてみました。

頂点を要素化するプログラムをMDLで作り上げてそれを読み込ませる仕様です

Windows XP(2GBメモリ)では次のような結果でした。

SiS(Informatix) → パンク(オーバーフロー?)

ArcGIS(ESRI) → ビジー状態で帰ってこない。

MicroStationV7 → そもそも32MB壁のあたりでフリーズ(撃沈)

とりあえず32ビットではパンクするので

64ビットのWindows7に4GBのメモリ搭載環境で実験。

(ちなみにSiS,ArcGISはインストーラの段階で跳ねられた)

ただMicroStationV8だけはインストール時にちょっとだけエラーが出たものの、無事に入りましたので実験。

V8ならではの32MBの壁を超えたdgnとなり250MBくらいに

なりました。

頂点数は等高線だけなのに約2800万頂点となりましたが無事に読み込みが成功。

描画速度はそれなりに重いようですが全く非現実的という訳ではなくそれらしくいけそうです。

恐るべしMicroStation V8!

頂点を要素化するプログラムをMDLで作り上げてそれを読み込ませる仕様です

Windows XP(2GBメモリ)では次のような結果でした。

SiS(Informatix) → パンク(オーバーフロー?)

ArcGIS(ESRI) → ビジー状態で帰ってこない。

MicroStationV7 → そもそも32MB壁のあたりでフリーズ(撃沈)

とりあえず32ビットではパンクするので

64ビットのWindows7に4GBのメモリ搭載環境で実験。

(ちなみにSiS,ArcGISはインストーラの段階で跳ねられた)

ただMicroStationV8だけはインストール時にちょっとだけエラーが出たものの、無事に入りましたので実験。

V8ならではの32MBの壁を超えたdgnとなり250MBくらいに

なりました。

頂点数は等高線だけなのに約2800万頂点となりましたが無事に読み込みが成功。

描画速度はそれなりに重いようですが全く非現実的という訳ではなくそれらしくいけそうです。

恐るべしMicroStation V8!

ジェイミーがV8に対応します ― 2010年03月22日 10時01分54秒

データベース属性の超簡単高速配置アプリケーションのジェイミーですがV8にも対応できそうです。

Microsoft Accessのデータベースの内容をMicroStationのDGNファイルへダブルクリックで配置するためのものですが、これまでV7(SE,J)までの対応でした。

農地筆や地番の配置など数十万筆レベルでもスムーズに管理配置。

現在、最終調整に入っておりV8での検索やジャンプ機能、関連ファイリング画像、配置作業者履歴なども継承する予定。

取り急ぎのお知らせでした。

Microsoft Accessのデータベースの内容をMicroStationのDGNファイルへダブルクリックで配置するためのものですが、これまでV7(SE,J)までの対応でした。

農地筆や地番の配置など数十万筆レベルでもスムーズに管理配置。

現在、最終調整に入っておりV8での検索やジャンプ機能、関連ファイリング画像、配置作業者履歴なども継承する予定。

取り急ぎのお知らせでした。

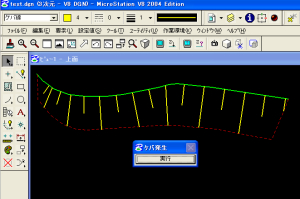

交差検査ツールが288倍以上速くなりました。 ― 2010年03月17日 11時45分39秒

当社の旧バージョンとの比較をすると288倍(時間理論値)高速になりました。

というか、単に以前のやつが超時間かかり過ぎてただけなのですがロジックの変更でここまで効果があるとは思っていませんでした。

具体的には以前は要素分を総当たりでかけてた(そりゃあかん)のですが現在はレンジを区切って要素を限定してその積み重ねで論理検査。

画像はポリゴン約3000個の図面で赤い四角形が

レンジ処理されていっている様子です。

最近では、一都市分の広大なエリアをまとめて交差検査という事がありますのでそれに対応するため実用改良しました。

たぶん他のGISアプリケーションや市販物に勝るとも劣らない!!

というか、単に以前のやつが超時間かかり過ぎてただけなのですがロジックの変更でここまで効果があるとは思っていませんでした。

具体的には以前は要素分を総当たりでかけてた(そりゃあかん)のですが現在はレンジを区切って要素を限定してその積み重ねで論理検査。

画像はポリゴン約3000個の図面で赤い四角形が

レンジ処理されていっている様子です。

最近では、一都市分の広大なエリアをまとめて交差検査という事がありますのでそれに対応するため実用改良しました。

たぶん他のGISアプリケーションや市販物に勝るとも劣らない!!

ポリゴンの重心の使い道 ― 2010年03月10日 14時57分13秒

SIMAフォーマットの変換とか、既にあるポリゴンに関連づけさせるためのラベル発生をするときにラベル発生座標位置として採用されるのが「重心」です。

通常の重心を求めるのは簡単ですが、更にそこから必ずポリゴン内にという条件を付けるものです。

これはいわゆる小学校の算数の授業でならった「やじろべえ」はどこを中心に安定するかというようなものですが、いびつな多角形のとき(例えば画像の様なU時型の多角形)その座標位置がポリゴン外に出てしまう事があります。

それを無理矢理ポリゴン内に入れ込んだ処理をしたサンプルです。

この画像はポリゴンの面積値を必ずポリゴン内に書くというものですがGIS系のアプリケーションではよくあるようですが、そういえば当社の場合まだ未完成でした。

通常の重心を求めるのは簡単ですが、更にそこから必ずポリゴン内にという条件を付けるものです。

これはいわゆる小学校の算数の授業でならった「やじろべえ」はどこを中心に安定するかというようなものですが、いびつな多角形のとき(例えば画像の様なU時型の多角形)その座標位置がポリゴン外に出てしまう事があります。

それを無理矢理ポリゴン内に入れ込んだ処理をしたサンプルです。

この画像はポリゴンの面積値を必ずポリゴン内に書くというものですがGIS系のアプリケーションではよくあるようですが、そういえば当社の場合まだ未完成でした。

ポリゴン自動切断ツール ― 2010年02月04日 20時20分24秒

家屋や地番筆界ポリゴンなどを図郭線のところできちんと賢くカットするものです。

最初、当社の技術者が数千個ある図郭割を手作業でやるとか言い出した(゚◇゚;)ので

慌てて開発しました。

もちろんポリゴンの状態は保ち、MicroStation特有の情報(MSLINK,図形キー)なども保ち、複合図形にも対応する必殺技と呼ばれたツールです。

※実行前

※実行後

①通常の建物です。図郭線の所で閉じた多角形にします。

②変形した建物ですが、基本的に①と同じ。

③図郭線から反対側の図郭線までをまたぐ建物。両サイドできちんと切断。

④図郭の角にあるちょっと厄介な建物。図郭の角の線を利用してポリゴン化。

⑤よくある建物。これも基本的に①や②と同じ。

⑥図郭の角にあるやらしい建物。カットしたら複数のポリゴンになるがちゃんと切断。

シェープファイルなどの全体1レイヤーという図形を図面割りや図面編纂するときとか、図郭位置の延伸、リサイズをして再切断したりとか重宝すると思います。

意外とこの手の作業を手作業でやっている業者が多いと聞きますが、

どうかそういう事はしないで必要時には是非ともお気軽にご相談ください。

3次元ケバ発生ツールのV8版 ― 2010年01月07日 16時09分49秒

パズルのようにくるくると配置できるツール ― 2009年12月15日 22時39分29秒

家屋図形や筆界ポリゴンなどを1要素、1ファイル(dgn)で管理してたりした場合それらを地番図に配置するのは非常に手間がかかります。例えば地番図の筆数が10万筆あった場合は10万回のファイルオープンや参照ファイルアタッチなどをしなければなりませんが、このツールは目的のファイルを選択するだけでマウスカーソルの位置に配置し、しかも回転角度を付ける事ができます。

大量の図形配置処理などに威力を発揮します。

実はこの技術はラスター配置に応用できるようにするためのステップ作品でもあります。

例えばラスター(Raster)からベクター(Vector)に自動変換したものを1セルに纏めるなどすると実際にはこのようなオペレーションが可能になります。大量の地積図や公図など、農地業務などでもラスターレベルで配置することが可能になり、現実的なレベルになります。関係者にはワクワクする情報の1つです。

他には当社のQsysというシステムでは1図形ずつデータベースに登録管理しているので連携させることで凄いシステムに成長しますし、配置場所検索系のシステムと組み合わせるのも面白そうです。使い道で良いアイデアがあれば是非お知らせください。

大量の図形配置処理などに威力を発揮します。

実はこの技術はラスター配置に応用できるようにするためのステップ作品でもあります。

例えばラスター(Raster)からベクター(Vector)に自動変換したものを1セルに纏めるなどすると実際にはこのようなオペレーションが可能になります。大量の地積図や公図など、農地業務などでもラスターレベルで配置することが可能になり、現実的なレベルになります。関係者にはワクワクする情報の1つです。

他には当社のQsysというシステムでは1図形ずつデータベースに登録管理しているので連携させることで凄いシステムに成長しますし、配置場所検索系のシステムと組み合わせるのも面白そうです。使い道で良いアイデアがあれば是非お知らせください。

寸法&面積表示ツール ― 2009年12月12日 08時26分13秒

ボタン1つ、一瞬で寸法と面積を表示するツールを開発しました。

シンプルですが、オペレータレベルでの品質検査を作業に盛り込むためです。

各辺長の寸法(m)がライン上に1辺ずつ表示され、全体の面積(㎡)が図形中央に表示されます。尺貫法にも対応予定。

建物図形のアナログおこしやプラント(機械)系のアナログ図面からアキュドローなどを使った寸法入力業務に如何でしょうか?

シンプルですが、オペレータレベルでの品質検査を作業に盛り込むためです。

各辺長の寸法(m)がライン上に1辺ずつ表示され、全体の面積(㎡)が図形中央に表示されます。尺貫法にも対応予定。

建物図形のアナログおこしやプラント(機械)系のアナログ図面からアキュドローなどを使った寸法入力業務に如何でしょうか?

最近のコメント